- スペイン国際セミナー

- グアム研修

- アメリカクラフトセミナー

スペイン国際セミナー

「スペイン国際セミナー」が2013年2月19日から3月4日にかけて、デザイン学科、建築学科、環境デザイン学科、工芸学科、文芸学科、キャラクター造形学科等24名の学生の参加を得て、スペインで開催されました。本セミナーは一般の観光では入ることができない場所で、現地の大学教員や専門家による講義付きで実物を体験できる点に特色があります。

今回のセミナーは、カタロニア工科大学・王立ガウディ研究所の協力によるバルセロナでのガウディの建築を探る研修と、グラナダ大学の協力によるグラナダでのアルハンブラ宮殿を中心とする研修を皮切りにしたマラガ、セビリア、コルドバ等アンダルシア地方の造形文化を学ぶものです。

初日(2013年2月19日)

午前8時半に教員2名、学生24名、職員の方々が関西国際空港に集合しました。チェックイン後に結団式を行い、国際部職員と学生部長に見送られて、10:55の飛行機に乗りフランクフルト経由でバルセロナに向かい、約16時間後、現地時間で2月19日9時半頃、無事にバルセロナの「サンツホテル」到着しました。

2日目(現地2013年2月20日)

朝9時にホテルからバスでカタロニア工科大学に移動し、3日間の研修が始まりました。この日の研修は、午前中に同大学の中にある王立ガウディ研究所のサンマルティ・イ・ヴェルダゲ教授による「ガウディの建築とモデルニスモ」についての講義を受け、午後には教授らの解説とともにガウディ作品の見学を行いました。講義では、カタロニア地方、とりわけ1900年前後のバルセロナで開花したモデルニスモ建築の概要について、ガウディの生涯とその作品の概要について、素材と構造、環境などの側面からわかりやすく説いていただきました。

午後には、モニカ・クルーズ・グアクエタ講師の解説で「グエル別邸」、「聖ポール病院」、「グエル公園」を見学しました。「グエル別邸」は事業家グエル氏が週末を過ごした邸宅でガウディが増改築を手がけた初期の作品です。タイルとレンガが組み合わされたムデハル様式で、バルセロナの地場の素材やスペインの過去の意匠様式をとりいれています。グエル別邸の正門のドラゴンは、ギリシャ神話に登場する、愛と多産の象徴である黄金のリンゴの園の番人である竜を表現しています。

「聖ポール病院」は、ガウディと同時代を生き、初期のガウディに影響を与えたドメニク・モンタネール伯爵の設計で、20世紀初頭のバルセロナモデルニスモ建築の代表作の一つです。現在は改修工事中であるため、学生たちは工事用の作業着を着用して説明をうけました。

事業家グエル氏が一帯を田園都市として開発しようとしていたエリアの設計にはガウディがとりくみ、後にこの地は「グエル公園」となります。ここには正面大階段とドリス式列柱廊があり、大階段には有名なトカゲの像があります。

3日目(現地2013年2月21日)

21日午前中には、カタロニア工科大学で、モニカ・クルーズ・グアクエタ講師による講義「1900年前後のバルセロナの都市計画」を拝聴しました。

午後には、モニカ講師の解説で、「バトリョ邸」、「ミラ邸」を訪れました。「バトリョ邸」は、ガウディが1906年から1910年にかけて増改築した、海をテーマにした建築で、階段から透明で表面に凹凸のあるガラス越しに吹き抜けの青い壁を眺めると、海中にいるように感じます。階段の上階の青色は濃く下階は淡い青色のタイルで、光の反射による明度が均一になるようにしています。部屋の天井にはガウディが好んで用いたカテナリーアーチが使われています。

「ミラ邸」は、山をテーマにしガウディの作品で、石をつみあげたような形状から「ラ・ペドレラ(石切り場)」ともよばれ、直線を配し、曲線での表現がなされ、屋上は峰を表しています。最上階はガウディ博物館で、懸架する鎖を吊るし、下から鏡で映すことでカテナリー曲線の構造を表現しています。博物館を見ると、ガウディが動物や植物などの自然の素材をモチーフとして造形したことがよくわかります。

4日目(現地2013年2月22日)

午前中はモニカ講師から「ガウディの宗教建築における神秘的象徴性と合理主義」と題する講義を受け、午後に訪問するガウディの教会建築についての考え方を教わりました。この講義ですべての講義が修了したので、サンマルティ・イ・ヴェルダゲ所長から研修の修了証書が一人一人に手渡されました。

午後からは、「コロニア・グエル」、「グエル教会」、そしてこの研修のハイライトである建設途上のサグラダ・ファミリア教会の工事現場での研修にでかけました。「コロニア・グエル」は、事業家グエル氏が営む繊維工場の従業員の住宅で、「グエル教会」はそこに建設された教会です。完成をみないまま1914年に中断していますが、天井にはガウディが好んで用いるアーチがみられ、ガウディの宗教建築に対する考え方がわかります。

これらを見たあと、ガウディの傑作、建設中のサグラダ・ファミリア大聖堂に向かいました。学生たちは全員がヘルメットを着用し、一般の入場者は入ることのできない最上階の建設現場にまでのぼり、バルセロナの街並みをはるかに見下ろす建設現場で具体的な工法についても教授いただき、感動的な研修を終えました。

この日の夜は、市内のレストランでガイドさんを交えて、全員で研修交流会を行い、食事をしながらバルセロナを語り合いました。

5日目(現地2013年2月23日)

23日は終日、バルセロナでの自由研修です。学生たちはグエル邸や美術館など各自が選んだ研修先で学んだり、土産物店に足を運んだりして、各々楽しい一日を過ごしました。

6日目(現地2013年2月24日)

バルセロナでの研修が終わり、次の研修地グラナダに移動する日です。バルセロナ空港からバルセロナ空港に12時に到着し、専用バスで宿泊先のグラナダ大学セミナーハウス、カルメン・デ・ロス・ビクトリアに到着しました。到着後、城塞都市としてつくられたグラナダ最古の街並みが残る世界遺産アルバイシンの美しい街並みを通り、サクロモンテの洞窟を見学しました。ロマ族達が丘の斜面を掘削してつくったこの洞窟は、夏は涼しく冬は暖かく、近年までジプシーが居住していました。

その後、午後6時から9時まで、アルハンブラ宮殿やヘネラリーフェ離宮の復元指導もされ、アンダルシア地方の庭園に詳しいグラナダ大学のホセ・ティト・ロホ教授から、イスラム文化とナスル王朝がうみだした建築と庭園芸術の流れと概要についての講義「アンダルシア地方の庭園文化」を受講しました。ティト教授の講義は詳細な調査に裏づけられた格調の高い講義で、翌日訪れるアルハンブラ宮殿の予備知識を蓄えました。

大学のセミナーハウスは目の前にアルハンブラ宮殿が見える、すばらしい立地にあります。講義の後、学生たちはセミナーハウスで夕食をとりました。食堂におられた日本人の研究者の方から、研究者でも予約をとることが困難なのに、どうして学生がここに宿泊できるのですかと不思議そうに語りかけられました。

7日目(現地2013年2月25日)

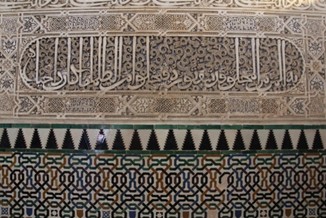

この日は、ティト教授の解説で、イスラム建築、庭園芸術の極致であるアルハンブラ宮殿、ヘネラリーフェ離宮を見学しました。アルハンブラ宮殿は、イスラム王国ナスル王朝の時代、13世紀から15世紀にかけて大きく営造され、キリスト教徒による国土回復運動で1492年にイザベラ女王の手に陥落してからも壊されることなく今日に残された珠玉のイスラム文化です。アルハンブラ宮殿では、ながく修復中であったライオンのパティオの噴水が復元されていました。アルハンブラ宮殿には多くの精緻なタイルが壁面に用いられています。工芸学科の学生はティト先生の製法の解説を聞き、熱心に観察していました。その後、シェラネバダ山脈からの水をひいて多くの噴水や流れをつくったヘネラリーフェ離宮の繊細な美しさと多くの庭園様式をとりいれたカルメン・デ・ロス・マルティネスを見学しました。ティト先生はときおり学生に問いを投げかけられるのですが、学生たちは積極的に応えており、ティト先生は熱心に説明をされていました。

8日目(現地2013年2月26日)

グラナダ大学での講義をふまえて、イスラム統治時代の中世に花開いた海辺の都市、マラガに専用バスで移動し、城塞建築と庭園を見学しました。アルカサバはアルハンブラ宮殿に先んじてこの地のイスラム領主が建造したもので、アルハンブラ宮殿で用いられていた多くの空間手法や陶芸作品がみられました。また、ピカソ誕生の地であり、彼の初期の作品が展示されているピカソ美術館を訪れました。その後、専用バスでセビリアに移動し、宿泊先のアイレホテルに到着しました。

9日目(現地2013年2月27日)

セビリアでは、セビリア大聖堂とともに、スペイン王国の宮殿であるアルカサルを見学しました。8世紀からイスラムの統治となっていたセビリアは、キリスト教徒の国土回復運動によりカステーリャ王国として統治されます。アルカサルはイスラム時代の宮殿跡に、イスラム教徒の建築様式とキリスト教徒の建築様式が融合したムデハル様式として建造されたもので、アルハンブラ宮殿の影響がみられます。

午後はセビリアで自由研修を行いました。

10日目(現地2013年2月28日)

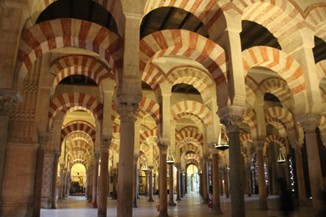

午前中に専用バスでコルドバに移動し、午後からは「アルカサル」「メスキータ」「ビアナ宮」を見学しました。「アルカサル」はイスラムの王の宮殿跡にキリスト教徒のカステーリャ王国によって建設されたもので、クリストファー・コロンブスはこの地で、イザベラ女王に航海の要請を行ったため、庭園にはその像が設けられています。「メスキータ」は8-15世紀のイスラム統治時代に礼拝堂として建造され、キリスト教徒の統治以降には16世紀にゴシックとルネサンス様式の折衷の教会堂が建設され、イスラム教とキリスト教の双方が共存す建物となっています。また、イスラム建築と庭園の特徴はパティオとよばれる中庭ですが、14世紀に建造され、近年までビアナ侯爵家の邸宅とされていたビアナ宮を訪れ、庭園部分に次々とあらわれる12のそれぞれ異なる様式のパティオを見学しました。

学生たちは広大なメスキータの内部や、次々と異なる風景が展開されるビアナ宮のパティオに歓声をあげて、デザインの方法を学びました。

11日目(現地2013年3月1日)

~12日目(現地2013年3月2日)

アンダルシア地方での研修を終え、翌3月1日午前中に新幹線でマドリードに移動しました。昼食後、ベラスケス、ゴヤなどのスペイン絵画と共に、フランドル、イタリアなどの多くの絵画も展示されているプラド美術館を見学しました。

翌2日は最終日で終日自由研修でした。学生たちはそれぞれのグループでマドリード市内の「国立ソフィア王妃芸術センター」「スペイン広場」、あるいは近郊の歴史都市トレドまで足を延ばすグループなど、研修の最終日を満喫していました。最終日でもあるので、夜はホテルの近くのレストランに全員があつまり、スペイン料理に舌鼓をうちながら、研修の成果を語り合いました。

13日目(現地2013年3月3日)

翌朝、8時20分にマドリード空港をたち、フランクフルト経由で無事、3月3日朝8時40分に関西空港に到着し、解散しました。

出発当初、学科の異なる学生たちは少し、緊張していたようですが、数日で打ち解け、最終日には全員が交流するようになっていました。今回のセミナーは建築と庭園が中心のように見えますが、それらは多くの貴重な工芸的素材やデザイン的要素から成り立っています。デザイン学科、工芸学科、文芸学科、キャラクター造形学科の学生達も驚きの連続で、一見、異分野に見える領域にふれることは、創作にとっての大きな知的刺激を得ることになり、今後の創作活動に多くのことを学んだことと思います。

研修にご協力いただいた学内外の多くの方々に感謝いたします。